얼마전에 이웃 블로그에서 흥미로운 글을 읽었다.

전기자동차가 정말 최선의 해결책인가? (출처 : benet709 Blog)

저자는 맹목적으로 작금의 매체와 업계가 배터리 전기차를 반드시 내연차에서 옮겨 가야만 할 미래인 것 처럼 선전하는 현상에 대하여 좀 더 객관적인 자세로 받아들일 필요가 있음을 제시하였다. 기실, 현 시점에서 탄소 배출을 저감하는 등 내연기관의 고질적 문제점을 극복하기 위하여 어느정도의 전동화는 필수 불가결한 선택이다. 그러나, 받아쓰기주의의 언론과 치어리딩식의 자본시장, 애널리스트, 그리고 근시안적인 업계의 움직임은 전기차 보급 대수가 지수적으로 증가되는 현 시점에서 배터리 전기차의 지속가능성에 대하여 나의 우려를 금치 못하게 한다.

그 중 내가 가장 문제삼고 싶은 트렌드는 무엇보다 배터리의 대형화와 급속충전의 일상화를 통하여 배터리 전기차의 사용자 경험을 내연기관차의 사용자 경험에 맞추고자 하는 움직임이라고 할 수 있을 것이다.

처음부터 대용량 배터리를 탑재하여 친환경 목적에 부합하는지가 의문스럽던 테슬라 모델 S 를 제외한다면 (MPGe 를 생각하면 같은 크기의 내연 대형 세단과 비교한다면 낫겠지만..), 불과 4-5년 전만 하더라도 실질 주행 가능 거리가 100km 전후인 차량이 대다수였는데, 이것이 3년 정도 전에는 200km 로 되더니 최근 1년 사이에는 쉐비 볼트, 코나/니로 EV, 신형 리프, 재규어 I-PACE, 메르세데스의 EQC 등을 위시하여 400km 전후인 차량으로 급격하게 변화되게 되었다.

이러한 움직임은 아직까지 전기차를 구입하는 구매자가 대부분 생애 첫 전기차 구매자인 경우가 많으며, 그들이 내연차 수준의 주행가능거리를 요구하고 있기 때문으로 업계에서 받아들여진다. 레인지에 대한 공포를 우선 제거해야만 지갑을 열 수 있다는 것이다. 그런데 이러한 추세의 지속은 다음과 같은 문제들을 야기한다. 개인적으로 이를 전기차 배터리 거함거포주의라고 부르고 있는데, 한동안 포스팅 할 기회가 없다가 간만에 여유가 되어 글로 정리해 본다.

1. 전기차의 경제적 메리트 감소

- 아이오닉 2018년 (28.8 kWh) 모델 Q: 4,215 만원 – 보조금 1,400만원 (서울, 2018) : 2,815 만원

- 아반떼 AD 2018년 최상급 모델 (디젤이 가장 비쌈) 무옵션 : 2,415 만원

- 갭 : 약 400만원

- 아이오닉 2019년 (38.3 kWh) 모델 Q : 4,440 만원 – 보조금 1,400만원 (서울, 2019) : 3,040 만원

- 아반떼 AD 2018년 최상급 모델 (디젤이 가장 비쌈) 무옵션 : 2,454 만원

- 갭 : 약 600만원

전기차의 여러가지 장점을 다 제하고 연료비와 유지비 절감만을 목적으로 했을 때, 개인적 경험에 의하면 통상 10000km 에 150만원 가량이 절감되었으므로 25,000 km 를 타면 손익 분기에 도달하던 것이 40,000km 를 타야 손익 분기에 도달하게 된다. 그나마 아이오닉의 경우에는 28.8 kWh 이 38.3 kWh 으로 늘어난 수준에 불과하지만, 이를 쏘울 60 kWh 모델로 바꾸게 되면.. 아래 기사에서 계산한 것 처럼 초기 구입 단계에서 천만원 이상의 비용이 들게 되어, 하루 35km 주행한다고 할 경우 7년 6개월이 지나야만 손익분기점에 도달한다는 것이다.

전기차 vs 가솔린차, 뭐가 더 이득일까? (출처 : 머니투데이)

경험상 초창기 레이 EV 등은 매우 비쌌다가 2016-2017년의 아이오닉 EV 시절에 보조금과 적당한 배터리 용량 등에 힘입어 동급 내연차량에 거의 비슷한 가격으로 구입이 가능했었다가, 점차 대용량 배터리 차량 위주로 라인업이 바뀌게 되면서 다시 내연차-전기차 갭이 벌어지게 되는 것 같다. 무조건 좋은 현상만은 아닌 것 같다.

매일 40km 를 운행하는 입장이라면, 집에서 충전할 수 있는 상황에서 추가적인 배터리는 페이로드에 불과하며, 무겁고 비싼 산업 금속 덩어리를 자동차 밑에 이고 다니는 것에 불과하게 된다.

2. 완속 충전 인프라 보급의 걸림돌과 이에 따른 탄소 발자국 확대

조금 더 심각한 문제다. 완성차 업계는 얼마든 쓸 수 있는 충전카드 하나 주고 내연차와 마찬가지로 타시면 된다고 하고 차를 팔면 끝이다. 내가 세 들어 살고 있는 아파트는 여러대의 코나와 니로가 최근 3개월간 들어왔는데, 재미있는 것은 지주식 충전기나 파워큐브 태그 설치에 대한 움직임은 전혀 없다는 것이다.

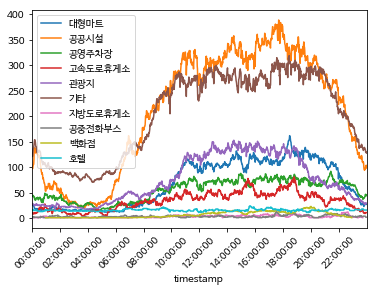

따라서 전기차의 가장 강력한 환경적 장점인 ‘심야 전기에 의한 그리드 부담 없는 충전’ 은 이룩되지 않는다. 그리고 급속 충전기는 아무리 늘어나더라도 초저녁 시간에 인산인해가 되어 간다. 아래 신현욱님의 포스팅을 보면 나가서 해야 하는 급속충전은 역시나 전력 피크타임 주변에 사용 빈도가 높다.

충전기 설치 시설별 충전기 이용률 분석

(출처 : Wookhyun SHIN Blog)

전기차가 몇 백만대가 되어도 그리드에 문제가 전혀 없다는 것은, 기본적으로 하루 평균 주행거리에 총 댓수를 곱해서 이를 야간에 천천히 충전하면 현재의 인프라로도 충분하며 가스나 석탄발전 등을 늘일 필요가 없다는 시뮬레이션에 기반한다. 그런데, 다들 점심이나 저녁시간에 급속충전을 꾀하게 되면, 이 가정이 틀어져 버린다. 그러면 전기차 유저의 지갑에서 돈이 조금 더 나가는 게 문제가 아니라 화석연료 기반 전기를 더 써야 한다.

그런데, 완성차 업계는 기름차 쓰시듯 하라고 더 큰 배터리를 넣어서 충전카드 하나 안겨준다. 그리고 설명하기 피곤하고 공동주택 인프라 뚫기가 힘드니까 계속 배터리만 키운다.

3. 산업 금속의 낭비/중량 증대에 따른 효율성 감소로 탄소 발자국 확대 심화

결국 별로 필요도 없는 배터리 용량 증대를 위해 니켈/코발트/망간/리튬을 수백 킬로그램 더 싣고 다니게 된다. 이러한 산업 금속은 무한하지도 않고, 싸지도 않으며, 캐 내는데 많은 사회적 비용이 따른다.

그런데, ‘잠재적 구매자의 심리’ 때문에 계속 늘어난 배터리 용량이 이제는 앵커링 (anchoring) 이 되어 배터리 전기차라 하면 용량이 60 kWh – 80 kWh 은 당연히 되어야 하는 것 처럼 되었으므로, 그냥 그러려니 하고 이러한 차량을 만들고, 판매하고, 구입하여 보유하게 된다. 그런데 대체 1년에 서울-부산을 몇 번이나 왕복하려는 심산일까.

이렇게 증대된 배터리 용량은 전술한 바와 같이 페이로드 역할을 하므로, 전력 효율을 더욱 저하시키며 타이어를 닳게 하고 하체가 보다 빨리 낡게 만들며, 이 배터리를 지지하기 위하여 섀시는 더 무겁게 보강되게 되며, 따라서 다시 전력 효율은 나빠지고 …. 악순환이 된다. 그러면 전비가 떨어져서 친환경적일 게 하나도 없게 된다.

더 무거워진 배터리전기차를, 내연차량처럼 주유소를 닮은 급속 충전소에서 화석 연료를 태워 만든 피크타임 전기로 충전한다. 배터리가 크니까 효율때문에 넣은 히트펌프는 빼고 추우면 열선을 땐다. 모멘텀을 이 쪽으로 (거함거포주의 쪽으로) 잡고 계속 끌고 가니 결국 배터리 전기차의 경제적, 환경적 단점이 퇴색되어 버리는 것이다.

업계 관계자들도 추세를 추종할 뿐이고, 굳이 고민을 내서 의견을 내지 않으려 한다. 제도를 만드는 관료들도 마찬가지이다. 잠재 구매자 의견을 들어보면 미디어를 통해 노출된 것 때문에 다들 큰 배터리를 원한다. 그리고 그렇게 교육이 되면 기자들은 또 같은 이야기를 기사로 받아적고 사이클은 반복된다. 요즈음 출시되는 전기차들이 아주 예뻐보이지는 않는 이유이다.

감격한 박사

감격한 박사

전기 모빌리티에 관한 사변(思辨)과 잡설(雜說)